マンションストックの現状

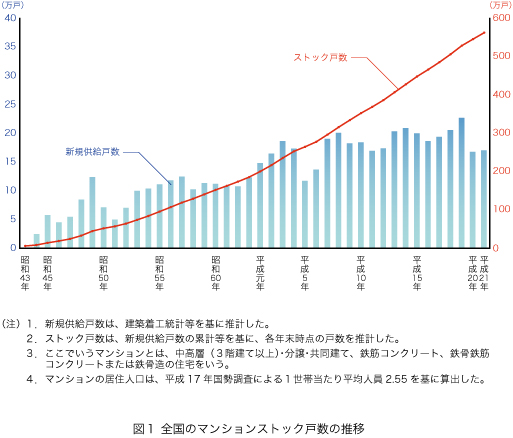

国土交通省の調べによれば、平成21年末現在で、全国の分譲マンションストック戸数は、約562万戸。約1,400万人の居住者が住んでいます(図1)。

マンションの耐震性とは

マンションストックを考える上で重要な指標の一つに、マンションの耐震性があります。

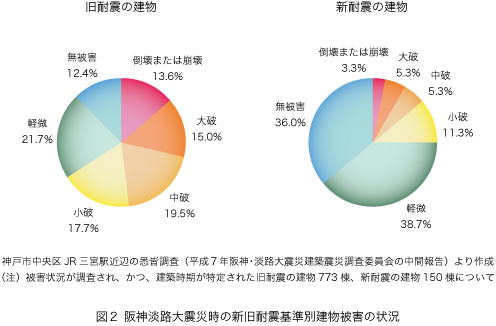

建物の耐震性の基準は、何回かの見直しがありましたが、その最大のものは、昭和56年6月1日から施行された「新耐震基準」で、これが現在に至るまで建物の耐震性に係わる基準として利用されています。この新耐震基準施行以前に、建築確認申請を受けて建設された建物は、旧耐震の建物と言われ、現状の耐震基準に照らし合わせると、耐震性に問題があると言われています。実際、阪神淡路大震災のときの被害状況を見ると、明らかに旧耐震の建物の方が新耐震の建物よりも被害状況が大きいことが分かっています(図2)。

マンションの場合、昭和56年以前に建設されたストックは、約106万戸あまり。また、昭和57、58年に完成したマンションの中にも、新耐震基準が施行された昭和56年6月1日以前に建築確認申請を受けて建設されたものも数多くありますので、実際には、旧耐震のマンションは、約120万戸程度と考えられます。

もちろん、この旧耐震のマンションの中にも、現行の新耐震基準並みの耐震性を持つ建物もあります。例えば、郊外団地などに見られる4、5階建ての壁構造の階段室型マンションなどは、現行基準並みの耐震性を備えたものが数多くあります。ですから、「旧耐震のマンション=耐震性に問題あり」と断定することはできませんが、建物の耐震性に問題がある可能性が高いことは確かです。

そうした意味からは、昭和58年以前に建設されたマンションについては、「耐震診断」という建物の耐震性に係わる専門家の診断を受けて、その耐震性について確認しておくことが賢明です。なお、耐震診断については、また別の機会に詳しく触れることにします。

一方、新耐震のマンションは地震が来ても壊れないのでしょうか?

新耐震基準の建物の場合、震度5程度の地震では、外壁等に軽微な被害が起きるが、柱や梁などの構造部材には大きな被害が起こらず、建物そのものの機能は保持され、補修すれば建物の使用を継続できる程度とされています。また、震度6程度の大地震では、建物に一定程度の損害が発生しても倒壊・崩壊には至らず、人命を確保できる程度の被害で済むとされています。

つまり、新耐震の建物でも、地震の規模によっては建物の被害は想定されており、ただ、震度6程度の大地震時にも、建物の倒壊・崩壊は免れ、内部の人命が確保される基準となっている訳です。

中古マンションを購入する場合は耐震性にご注意を

もちろん、耐震偽装問題のように、新耐震基準を用いたはずの建物であっても、構造計算に偽装があったり、施工ミスや手抜き工事があったりした場合には、所定の耐震性は維持できない訳ですが、図2に示した阪神淡路大震災における被害実態を見ても、確率的には、新耐震の建物と旧耐震の建物との安全性には、大きな違いがあるものと考えられます。

こうしたことから、中古マンションを購入する場合、新耐震の建物であるか旧耐震の建物であるかは、ある意味では決定的に、建物の価値に違いがあるという事実を知っておく必要があるでしょう。なお、前述のように、昭和57年以降に完成した建物であっても、実際には、旧耐震の建物もありますので、新耐震の建物であることを確認してから購入することをお勧めします。

一方、現実の中古マンション市場においては、昭和50年代後半に完成した新耐震のマンションと、昭和50年代半ばに完成した旧耐震のマンションの間には、それほどの価格差が生じていないという現実があります。これは、耐震基準の違いによる安全性の違いについての理解が、一般の購入者には十分には浸透していないという事実や、築30年近くのマンションでは、築年数よりも立地や利便性をもとに価格が形成されやすいという中古マンション市場の特性のためと考えられます。

しかし、既に中古オフィスの流通市場では、旧耐震のオフィスビルは、耐震診断の結果、耐震性に問題がないと証明されるか、耐震補強を行わない限り、まともなファイナンスも買い手もつかないと言われています。中古マンションについても同様の状況になる日も近いのではないでしょうか。

最近、スケルトンリフォームとかフルリノベーションとか言われる中古マンションの商品が多く出回っています。これらは、中古マンションを専門業者が買い取って、その住戸の内装や設備を、スケルトンの状態まですっかり除去してから、内装や設備を最新のものにリフォームした商品です。

確かに、従来の中古マンションとは一線を画した魅力的な物件も多いのですが、これらの中にも、旧耐震のマンション内の物件が混じっていることがあります。旧耐震のマンション内の一室にスケルトンリフォームを行った場合、住戸内は新築同然であっても、建物全体の構造安全性は、耐震補強を建物全体で行っていない限り、旧耐震のままです。構造安全性に問題がある可能性があることを認識しておく必要があるのです。

このように、中古マンションを見る場合、その耐震性についてチェックすることは、生命の安全性を確保する意味でも、財産価値を確保する意味でも、極めて重要なポイントですが、現状の中古マンション市場の中では、必ずしも十分な考慮が払われていないので、十分に注意しておく必要があるのです。

次回は、新築マンションの原価について、とりあげます。

4.家屋と土地の所有者が異なる場合でも適用可能がOKな場合も

居住用家屋の所有者以外の方が、その家屋の敷地の全部または一部を所有している場合でも、当該家屋の所有者の譲渡益が3,000万円に満たない時は、その満たない金額を次の要件に該当する場合に限り、当該家屋の所有者以外でも特例が適用できます。

(1)当該家屋と共に、その敷地の用に供されている土地等を譲渡したこと

(2)当該家屋の所有者とその土地等の所有者とが親族関係を有し、かつ、生計を一にしていること

(3)当該土地等の所有者は、その土地の所有者と共にその家屋を居住の用に供していること

5.家屋と土地の所有者が異なる場合、土地のみ譲渡でも特別控除OK

以上までは、公表された通達等で読み取れた適用可能なパターンです。しかし、平成22年の回答文書で、家屋と土地の所有者が異なる場合において、土地のみを譲渡した場合でも3,000万控除の特例が適用できる旨の回答が出ました。

事例としては、個人甲は、妻である乙と共に居住の用に供している乙名義の家屋を取り壊した後、本件家屋の敷地である甲名義の土地を売却した。この場合も、上記3.の要件を満たす場合で、かつ上記4.の要件も満たす場合には、特例の適用が可能であるとの内容でした。

これまで、あいまいだった適用の可否が、このように文書の回答としてでたことによって、今後は5.の事例に関しては、大手を振って特別控除の適用ができるようになりました。今回の居住用財産の特別控除の適用に関わらず、どんな特例でももう一度、国税庁のHPを確認して、適用可能かどうかを検討する必要性があるなと痛感した事例の紹介でした。

※本記事は2011年1月に掲載されたもので、その時点の法令等に則って書かれています。

博士(工学)、一級建築士、不動産鑑定士、明治大学理工学部特任教授。東京都生まれ。東京大学工学部建築学科卒業後、三井建設、シグマ開発研究所を経て、1997年に株式会社アークブレインを設立、現在に至る。共同ビル、マンション建替え、土地有効活用等のコンサルティングを専門とする。著書に、『建築企画のフロンティア』、『建築再生の進め方』(共著)、『世界で一番やさしい住宅[企画・マネー・法規]』(共著)など多数。

株式会社アークブレイン

田村誠邦 コラム一覧

Let’s Plaza(年3回発刊)では、

- 相続対策や事業承継などをテーマにした特集

- 税務・法務動向、不動産市場の最新動向

- 著名人や不動産オーナーへのインタビュー

などの内容を取り上げています。

皆様の資産経営や不動産のお悩み解決に、

ぜひお役立てください。