【事例で解説】子世代が「困る相続」5つのケース

子世代のためになればと資産を残したのに、それが子どもの負担になってしまっては元も子もありません。そうならないためには、子世代が「困る相続」とはどのようなケースなのかを知っておくことが大切です。まずは5つの事例を見ていきましょう。

Case01 親子で不動産の情報を共有しておらず、所有不動産がわからない!

複数の賃貸不動産を所有していた父親が急に逝去し、母親と長男Fさん、次男は相続の手続きに着手しました。ところが、父親がどこにどのような不動産を所有しているのか、誰もすべては把握しきれていないことが判明したのです。

相続が発生した場合、相続財産を明らかにしたうえで、遺言の執行あるいは遺産分割協議、相続税の申告・納付と手続きを進めていく必要があります。相続税の計算をするにあたっては、すべての所有不動産の所在地・面積・利用状況等を把握する必要があります。また、遺産分割協議を行う場合は誰が何を相続したいかを話し合うため、賃貸物件の契約形態や収支なども調べる必要があるでしょう。

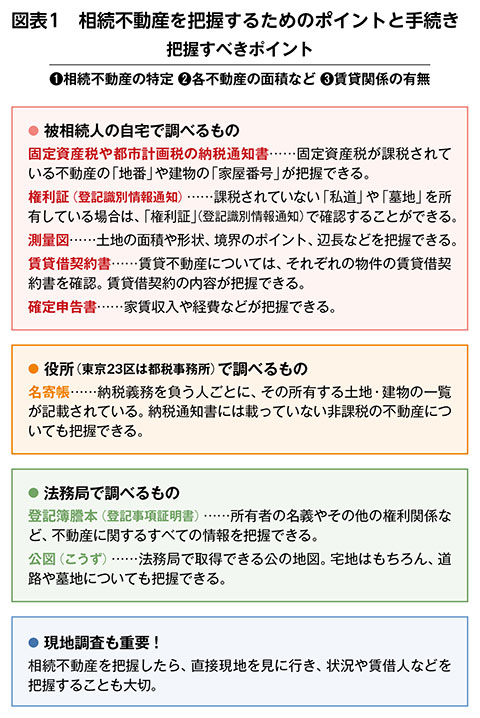

親子で共有しないまま相続が発生した場合、そうした情報を把握するには図表1のような手続きが必要となります。役所や法務局で調べるものもあり、手続きは煩雑です。必要な資料を集めたとしても、情報がわかりやすくまとまっていない場合もあるため、情報を紐解く手間も相まって子世代の大きな負担となります。「こんなことなら、父に聞いておけばよかった……」とFさんは後悔しています。

Case02 親が賃貸物件を自主管理。承継したものの管理手間の負担が大きすぎる

賃貸物件を複数所有し、不動産経営を生業としていた父親が亡くなり、Mさんが相続することになりました。Mさんが困ったのは不動産管理です。

父親は不動産経営専業で家賃のやり取りから共用部の清掃まですべて自分で行っていることが誇りだと話していましたが、会社員のMさんには負担が大きすぎます。

もう1つ、Mさんを悩ませているのが、家賃を滞納している賃借人の存在です。帳簿はあったものの詳細な記帳がないため、いつから滞納しているのか、総額はいくらなのか、回収できる見込みはあるのかなどがまったくわかりません。そのため、相続税の計算にあたり、税理士から未収家賃として相続財産の中に計上すべきか、貸倒金として扱うべきかの判断を求められても答えが出せずにいます。また、家賃を滞納している賃借人との交渉をしなければならないことも心の負担となっています。

さらに物件は老朽化が進んでおり、いずれは修繕が必要ですが、修繕計画の有無も修繕履歴も不明です。「不動産を承継したものの、負担が大きすぎる……」とMさんは頭を抱えるばかりです。

Let’s Plaza(年3回発刊)では、

- 相続対策や事業承継などをテーマにした特集

- 税務・法務動向、不動産市場の最新動向

- 著名人や不動産オーナーへのインタビュー

などの内容を取り上げています。

皆様の資産経営や不動産のお悩み解決に、

ぜひお役立てください。