子世代が相続して困りやすい不動産の3要素とは?

子世代が「困る相続」が起こる原因についてお話ししましたが、もう1つ、どのような不動産を引き継ぐと子世代が困る可能性が高いかも押さえておきましょう。それが、以下の「子世代が困りやすい不動産の3要素」です。

【子世代が困りやすい不動産の3要素】

❶手間がかかる不動産

❷収益性が低い不動産

❸権利関係が複雑な不動産

これら3つの要素がある不動産を所有している場合は、そのまま引き継ぐと子世代が「困る相続」になる可能性が高いため、何らかの対策が必要になるとお考えいただければと思います。では、それぞれの要素について詳しく見ていきましょう。

要素❶ 手間がかかる不動産

図表3で触れたように、賃貸物件の管理には建物のメンテナンスや工事、入居者の募集や家賃回収、トラブル・クレーム対応などさまざまな業務があります。一棟物件の場合は、共用部の管理や大規模修繕なども必要となってきます。複数の物件を所有している場合はそれぞれに管理手間がかかるでしょう。

また、管理会社に委託しているケースでも物件ごとに委託先が異なる場合などは各社とのやり取りに要する時間も多くなるため注意が必要です。さらに、築古の物件など老朽化の問題を抱えている場合もあります。特に自主管理物件では計画的なメンテナンスや修繕が行われていない可能性もあり、そのままの状態で引き継げばいずれ子世代が修繕を行わなければなりません。親世代から修繕費用を積み立てているなど資金準備があればよいですが、何の準備もない場合は資金繰りも必要となってきます。

前述のように、親世代は不動産経営専業で管理に時間がかけられたとしても、子世代は会社勤務だったり、子育てに時間がかかったりといった事情もあるでしょう。また、親世代は長年の経験や知識があって管理に負担を感じなくとも、初めて不動産経営に携わる子世代は戸惑ったり悩んだりすることも多くあると思われます。さらに、親世代は長年所有している物件ほど愛着を感じる場合が多いですが、子世代はそれよりも新築物件や現金を相続したほうがうれしいというケースも多々見られます。こうしたことから、手間のかかる不動産は親世代と子世代の間で想いのすれ違いが起こりやすいといえます。

要素❷ 収益性が低い不動産

収益性が低い物件や収益を生まない物件も子世代が困りやすい不動産です。従来は収益性の高かった物件でも、老朽化に伴い空室が増えた、修繕計画の立案や実行ができていないなどで収益性が下がっている例もあります。

収益性が高い物件についても、資金繰りは確認が必要です。例えば、ローンの元金返済額は経費に含まれません。また、滞納家賃などは売上に含まれ課税対象となります。結果、予想以上に税金がかかることもあり得るため、キャッシュ・フローがマイナスになってしまわないよう、しっかり確認することが重要です。このように、収益性が低い、キャッシュ・フローに問題があるといった物件については、そのまま不動産経営を続けるのか、収益性の改善を図るのか、売却するのかを検討しなければならないでしょう。

また、売却相手が見つからない土地や山林、使わなくなる実家・農地・別荘、長年地代を更新していない貸地なども、子世代が困りやすい不動産です。親世代で整理をしておかないと子どもが相続税のほか、処分する手間や費用を負担することになります。特に、市街化調整区域にある農地等は売却や転用に制限があり、有利な条件で売却・転用するのは簡単ではないため早めの検討が大切です。

要素❸ 権利関係が複雑な不動産

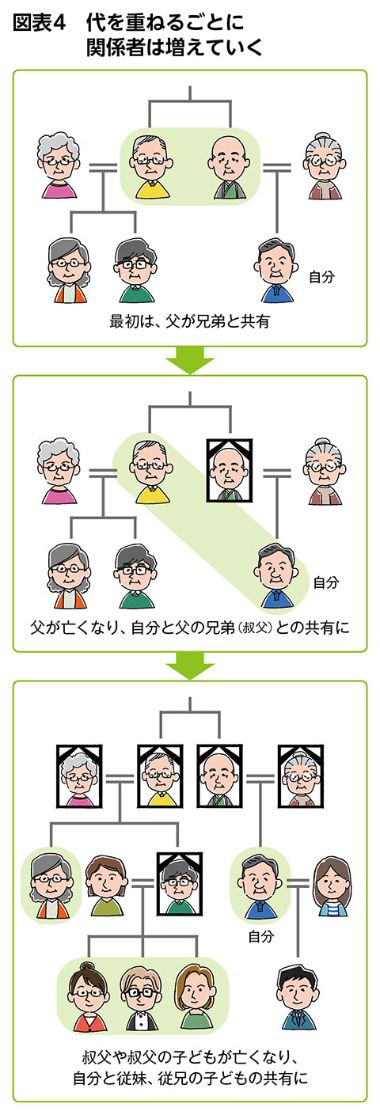

前述の貸地をはじめ、私道、越境物有、共有状態、所有者が不明など、権利関係に複雑な要件がある物件も子世代が困りやすい不動産といえます。土地活用や売却などを検討する際は共有者や境界を接する隣人との調整が必要となり、さらに代を重ねるごとに関係者は増えていくため、時間が経てば経つほど調整が難しくなります。

例えば、図表4のように父に相続が発生し、父が兄弟と共有で所有していた不動産の持ち分を、その子どもが相続したとしましょう。子は叔父(父の兄弟)と共有することになり、将来、活用や売却を考える際には双方の合意が必要となります。修繕など費用がかかる場合には、その負担についても調整しなければなりません。また叔父とは定期的に会ったり連絡することがあっても、叔父が息子に相続し、さらに息子にも相続が発生したら、その子どもたちに引き継がれるなど、代を重ねるごとに関係者が増え、互いの関係性は薄くなります。過去の経緯もたどれなくなるため、調整がより困難になっていきます。

共有の不動産でなくとも、第三者との調整が必要となる貸地、借地、測量や越境物の解消などにおいても同様の問題が生じます。このように権利関係が複雑な不動産については、親世代で整理しておくことが重要です。

◆ ◆ ◆

次回は、子世代が「困る相続」を「喜ぶ相続」に変える具体的な対策についてご紹介します。お楽しみに!

(第3回に続く)

税理士。1978年、神奈川県生まれ。慶應義塾大学経済学部卒。2005年、税理士法人エーティーオー財産相談室入社。資産税を中心とする税務申告、不動産税務コンサルティング業務などを提供。2021年、同法人代表社員に就任し、現在に至る。著書に『土地の有効活用と相続・承継対策』(税務研究会出版局)など。

税理士法人エーティーオー 財産相談室 代表社員

高木 康裕

Let’s Plaza(年3回発刊)では、

- 相続対策や事業承継などをテーマにした特集

- 税務・法務動向、不動産市場の最新動向

- 著名人や不動産オーナーへのインタビュー

などの内容を取り上げています。

皆様の資産経営や不動産のお悩み解決に、

ぜひお役立てください。